偲ぶとともに生きる

いつまでも、思い出の家族のままで

Essential

2022.4.22 Text:Yuriko Hayashi

大切な人を想い、偲び続ける人がいる。その姿と心から、様々なご供養のかたちやご供養のある日々がもたらすことを学び、未来へ繋ぐインタビュー連載。

場所は桜の蕾がほころぶ3月の【日野宿 みちの墓苑】。そこには、50歳の若さで他界した息子へ手を合わせる田中夫婦の姿があった。別れから2度目の春を迎えたおふたりへ、家族のこと、ご供養のこと、そして今の想いを尋ねた。

人生の大半を過ごした愛息との豊かな旅路

田中夫妻と息子の隆一郎さんに突然の別れが訪れたのは、2020年のこと。母の紀子さんが「手塩にかけ、この子中心の生活でした」と振り返る隆一郎さんは、52年前、体重3100gで元気に誕生。ところが間もなく、血液型不適合による黄疸や髄膜炎を発症した。医者から厳しい情況を告げられつつも命をとりとめたが、重い脳性まひの後遺症が残ってしまう。

その後の一家は、波乱と笑顔に満ちた旅路をたどる。息子が15歳になるまでに、六百年さんは3回もの転勤辞令を受けた。「妻ひとりでは介助が大変なので、2回は家族で引っ越しました。隆一郎は車椅子で三つの養護学校へ通ったかな」。「その度にちゃんと順応していたわね」と、思い出話にふたりの表情がほころぶ。

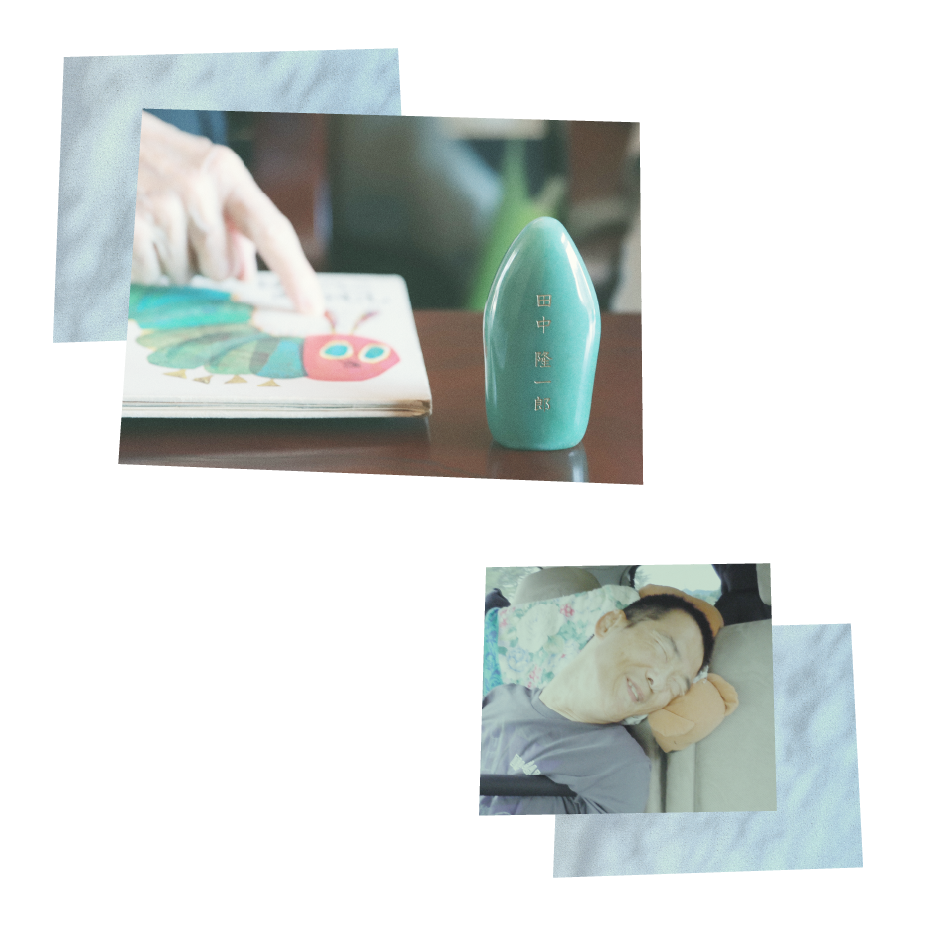

隆一郎さんの人柄を尋ねると、即座に返ってきたのは「第一に笑顔です」の言葉。父子は毎日一緒に入浴し、リラックスすると隆一郎さんはとりわけご機嫌に。全国各地へ旅にも出かけ、親子で温泉にも浸かった。日本を飛び出し、ハワイやニューカレドニアといった海外へも。

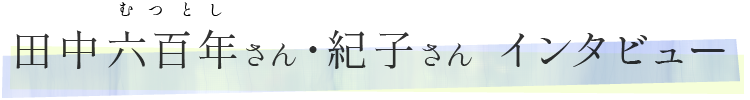

アクティブな一家だが、最もかけがえのない瞬間はささやかな日常にあったのかもしれない。「お父さんが読み聞かせると、大笑いして」と、取り出してみせた絵本はページがすり切れ、重ねた慈しみの跡が見て取れる。「色々な楽しみがあって幸せだった、頭の中はとても豊かだったと思います」と話す紀子さんに「我々の会話を理解している素ぶり、表情をしていました。真実はミステリーですがね」と六百年さんが付け加える。

別れの後にたどり着いた自分たちらしいお墓のかたち

晩年の隆一郎さんはグループホームへ居を移し、週末は自宅で両親と過ごしていた。だが、骨折した日を境に体力が衰えていき「この位の年齢で亡くなる仲間が多かったので心配でした」と紀子さんは回想する。とはいえ、別れはあまりに唐突だった。ふたりが受けたショックと悲しみは計り知れず、六百年さんからは「まだ50歳だったのに」と無念の声が漏れる。

多くの友人に見送られて葬儀を終えるも、まだお墓はなく、当面は自宅でお骨とともに暮らすことに。以前から「いつか三人で入りたい」と樹木葬には関心があり、近所の霊園へ応募もしたが抽選に当たらなかったそう。そんな中、インターネットで六百年さんの目に留まったのが普門寺の【日野宿 みちの墓苑】だった。

「近いところだから行ってみよう」と思い立ち、夫婦でふらりと訪れた際の印象は、すっきりとした清潔感。さらに「ここなら結婚した娘にあまり面倒をかけないですみそう……」と、自分たちにあった祀り方、お墓の形へ着地したのだそう。

納骨以来も「隆ちゃんが寂しがらないように」と月に1、2度は足を運ぶ。お地蔵さんへ手を合わせてから【預骨堂】で隆一郎さんに会い、【おもい木の塔】へ歩みを進めるのがいつものコース。夫婦で季節ごとに咲く花を愛で、駅へ向かう道中に立ち寄る馴染みの飲食店もできた。

忘れえぬ面影、拭えぬ喪失感とともに送る日々

自宅ではいつも居た場所にふと気配を感じ、目をやる瞬間がある。毎朝欠かさず遺影にお線香をあげ、その日の天気や予定を伝える。「話しかけると笑ってくれますから」と、紀子さんは柔らかな笑みを浮かべる。

「隆一郎の席に食べ物を出すこともあります。その後、私たちが食べるんですけどね(笑)」。六百年さんの口ぶりからも、穏やかな田中家の日常が伝わってきた。

同時に「ガックリきた気持ちを引きずっているようで、なかなかゴルフにも行く気力も起きず、これではいけないと思っています」と六百年さんは喪失感を拭えない胸の内も明かしてくれた。意識的にヨガなどへ外出をして生活を保つという紀子さんの心配を受け、最近はウォーキングを始めたそう。「隆一郎のために頑張らなくては」そんな想いも背中を押しているようだ。

今も生きている感覚と不朽の絆をたずさえて

別れから2度目の春を迎えた今、隆一郎さんへ伝えたいことを尋ねた。

六百年さんは少し間を置き「もうすぐお前のところへ行くからな、というようなことですね」と遠くへ視線を馳せる。「人生の大半を一緒に過ごしてきて、おかげでお母さんも楽しかったよ、と伝えたいですね」。ふたりは今も生きていたときの延長のような感覚があると口を揃える。

自宅で、また墓苑で、日々隆一郎さんへ語りかけ続ける理由を、六百年さんは「生前会話がままならなかったので、何もしてやれなかったなぁという思い」だと言う。

紀子さんは「障がいを持ったのは親の責任でもあるかもしれませんが、今は許してもらっているような気がします。三人の結びつきが強かったので、思い出の家族のままでいたいんですね。……難しいですね」と呟き、絵本に残された隆一郎さんの落書きを愛おしそうに指で撫でた。

隆一郎さんとの思い出を楽しげに、心豊かに語るおふたりに、時折、沈黙が訪れる。そのひっそりとした空気に深い愛情と慟哭が垣間見えた。

隆一郎さんを腕に抱く、その感触は何よりも深く、身体が覚えていることだろう。隆一郎さんの声にならない声に、誰よりも耳を澄ませたことだろう。

お墓という場所から、故人との新しい関係を築いていく。

そんな想いで私たちはご供養に携わっているが、隆一郎さんと濃密な人生を過ごしてきたおふたりに、新しい関係は必要ないのかもしれない。

「エターナルなんです」。

インタビューの最後に紀子さんがパッと視線を上げ、発した一言だ。

永遠を意味するその言葉は、隆一郎さんの姿が目に見えなくなった今も、濃密な“いつも”の時間が続いている証のように思える。

エターナルな絆とともに“いつも”を生きる。

生きることそのものが祈りとなり、灯した光がまた違った色を織りなして、新しい景色が広がっていくだろう。

最後に、貴重なお話を丁寧に聞かせてくださり、また聖域ともいえる心を示して学びを与えてくださった田中六百年さん、紀子さんへ深く感謝をいたします。これからも隆一郎さんを偲ぶおふたりの尊い姿が輝き続けることを心より願います。